本网讯(动物科学技术学院 蓝群 刘付穗)近日,我校农业农村部畜禽资源(猪)评价利用重点实验室/岳麓山实验室畜禽品种创制中心印遇龙院士团队在Nature旗下期刊《npj Biofilms and Microbiomes》(IF5y: 9.9,中国科学院一区Top)上发表了题为 “Gut-resident Phascolarctobacterium succinatutens decreases fat accumulation via MYC-driven epigenetic regulation of arginine biosynthesis” 的研究论文。

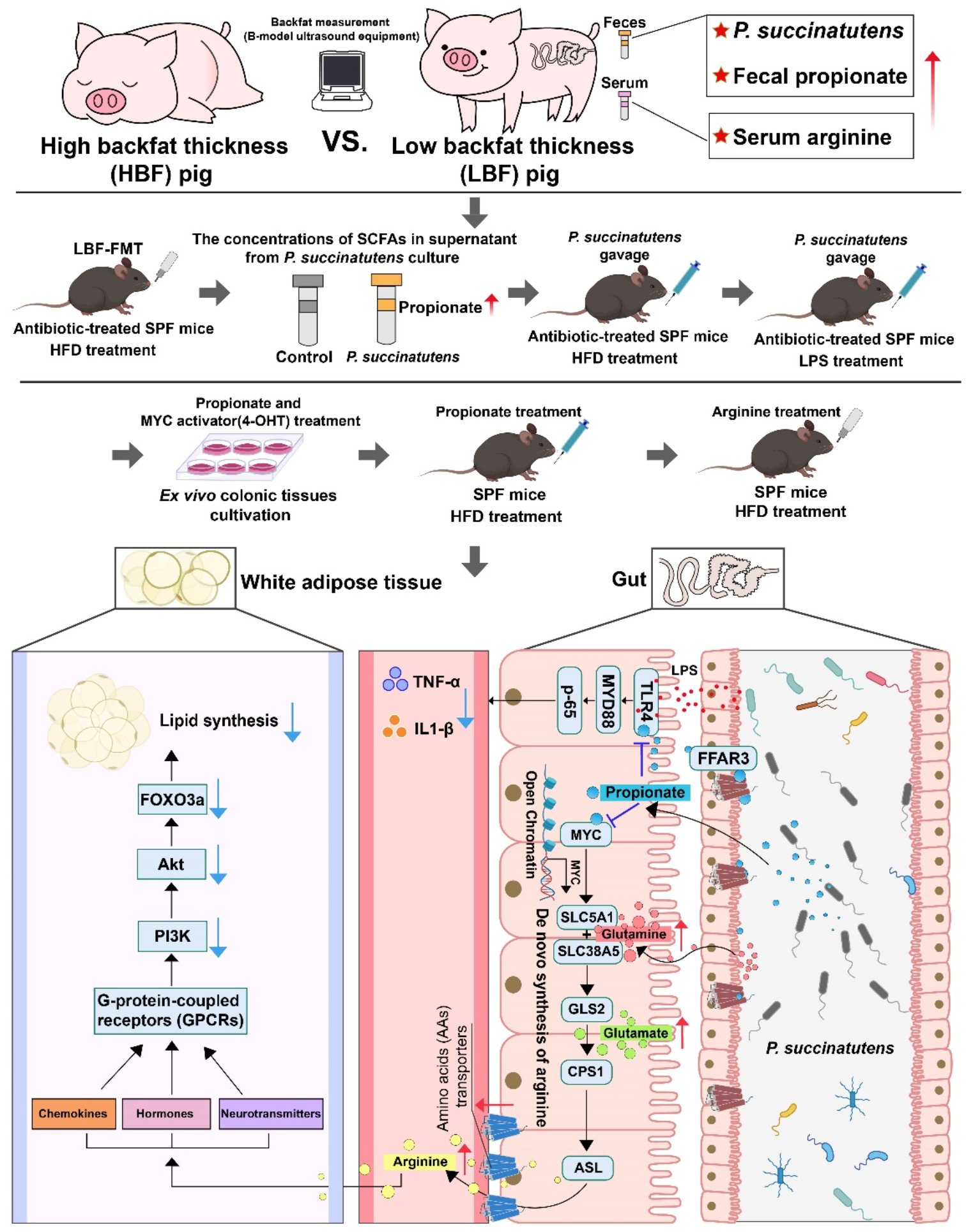

该研究首次揭示了P. succinatutens通过“菌群-代谢物-表观遗传”轴调控脂肪沉积的新机制:其产生的丙酸盐一方面通过抑制TLR4/MyD88/NF-κB信号减轻肠道炎症;另一方面通过降低MYC染色质可及性,促进精氨酸合成,最终经PI3K/Akt/FOXO3a通路减少脂肪积累。这一发现不仅为商业猪种的脂肪沉积调控提供了新策略,也为人类肥胖的微生物干预提供了理论依据。该研究创新性地将微生物组学、代谢组学与表观遗传调控相结合,为理解菌群-宿主互作提供了多维视角。

在现代畜牧业生产中,过度脂肪沉积不仅影响动物健康,更直接损害集约化养殖的经济效益。猪肉作为全球主要蛋白质来源,其瘦肉率与脂肪沉积的平衡一直是育种工作的重点。然而,尽管已知肠道微生物群在调节宿主代谢平衡中发挥关键作用,但商业猪种中能够有效减少过度脂肪沉积的关键菌种及其作用机制仍不明确。

该研究针对畜牧业中过度脂肪沉积问题,通过对129头商品约克夏猪的菌群全关联分析,结合宏基因组测序和非靶向代谢组学技术,发现低背膘厚个体肠道内P. succinatutens丰度显著升高并与血清精氨酸水平正相关。利用粪菌移植与单菌定植小鼠模型,并整合转录组学和表观遗传组学(ATAC-seq)分析,证实该菌通过代谢产物丙酸盐抑制TLR4信号通路减轻肠道炎症,并通过降低MYC染色质可及性下调MYC表达,解除其对谷氨酰胺转运体(SLC1A5和SLC38A5)的抑制,促进精氨酸的生物合成,由P. succinatutens诱导升高的精氨酸通过抑制PI3K/Akt/FOXO3a信号通路,进而减少脂肪沉积。

岳麓山实验室畜禽品种创制中心印遇龙院士以及猪遗传育种与繁殖研究团队马海明教授和刘梅教授为论文共同通讯作者。湖南农业大学动物科学技术学院2022级博士研究生蓝群和刘付穗为共同第一作者。该研究得到国家自然科学基金项目(U24A20445)、生物育种-国家科技重大专项(2023ZD04046)、云南省科技重大专项计划(202202AE090032)、澜沧黑猪育种及其应用(2021kjc-js072)的资助。

| 点击下载文件: |