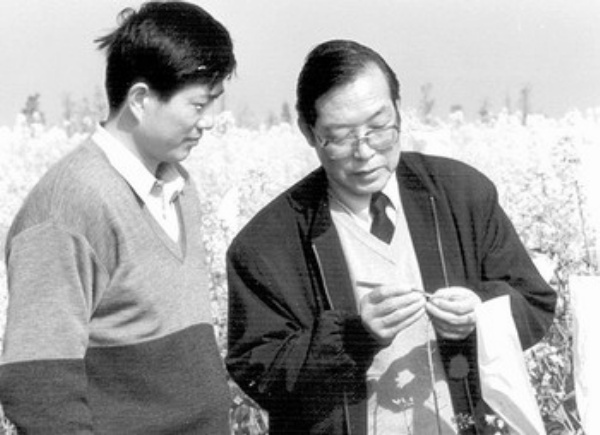

官春云在现场指导研究生。

1985年,官春云在油菜田里观察油菜花的生长情况。

1993年,官春云在实验室进行油菜研究。

1972年,官春云在伏案工作。

1963年,官春云与夫人李栒结婚合影。

人物小传

官春云,男,蒙古族,生于湖北荆州,湖南农业大学教授、博士生导师。现任国家油料改良中心湖南分中心主任,农业部油菜专家指导组副组长,国家油菜产业体系栽培及营养实验室主任,国际油菜咨询委员会委员,第12届国际油菜会议科学委员会主席,中国作物学会常务理事等职,湖南省科协副主席。长期从事油菜育种栽培教学科研工作,育成优质油菜良种22个,推广面积2亿多亩。提出油菜冬发栽培理论和技术体系,促进了长江中游地区的油菜高产。提出油菜光温生态4大类型,创建油菜化学杀雄利用杂种优势新体系。育成转基因油菜品系3个,采用基因工程方法育成高油酸(80%)油菜品系、高抗菌核病品系。提出油菜“机播机收,适度管理”栽培新方法等。创社会经济效益100多亿元,先后获国家科技进步二等奖2项,三等奖2项,省部科技进步一、二等奖6项,科技兴湘奖1项,袁隆平农业科技奖1项。获国家发明专利5项,出版专著9本,发表论文150多篇。

油菜花开季节那满目的金黄色,对官春云来说就是梦想的颜色。这是他再熟悉不过的画面了,可他却总也看不厌。四野飘香,千里流金,孕育着希望,预示着收获。他常常感动得涌出作诗的冲动,又怕自己的文采不够好辜负了这幅美景,只好几番作罢。

作为功成名就的院士,常常有人找来要为官春云著书立传,都被他谢绝了,“没什么好写的”————他总是这么回答,一贯的朴厚、谦和。可他却老想“给油菜写本书”,“播种中秋边,油菜堆上天”、“莺飞草长三月天,油菜花开满田间”……,说起油菜的农谚、诗歌、历史,官春云总是张口就来。油菜对于他不仅仅是一份工作、一门课程、一个研究对象,他已经将它融入自己的生命之中,就像他所说的,“油菜的事就是我的事。”

笨鸟先飞

“自己就是一只‘笨鸟’,要想赶上别人,就要‘先飞’,就要马不停蹄地追赶。”他对自己这样评价,且保持至今。

1938年2月,官春云出生在湖北江陵县一个蒙古族家庭。因家境贫寒,父亲凭着自学来的医术在地方上行医,维持生活,即使加上母亲在纱厂做女工的微薄薪水,家里生活还是十分艰难。日本帝国主义的侵略,让他们的生活陷入了更加悲惨的境地,他的童年就是在战乱逃难的颠沛流离中度过的。

回忆童年,官春云觉得“没有什么快乐”,没有一席安身之所,饥寒交迫,甚至生死不定,何来快乐?一次日寇来了,官春云和父母、哥哥、妹妹随着慌乱的人群逃到离家几十里外一所被丢弃的破屋准备暂避一时,这时父母发现匆忙中忘了带被子,看着幼小的孩子冷得瑟瑟发抖,母亲决定冒险返回去拿几件行李,结果一去不回。父亲情急之中,回去找母亲,兄妹仨没吃没喝等着父亲回来,几天后父亲无果而归。以为母亲已经落难,父亲抱着3个孩子失声痛哭,直到半个月后,才在逃难途中和母亲再次团聚。

贫困的生活,使他对生活更懂得珍惜,对物质更容易满足;苦难的经历,让他很早就饱尝了生活的艰辛,也在他心灵深处埋下了“个人要自立,国家要富强”的信念。

官春云的父母很开明,哪怕是在辗转奔波期间,只要有一段相对平静的时间,也要把孩子送到当地的学校读书。就这样,官春云断断续续地读了点小学。

新中国成立了,官春云一家迎来了新生活。为了让他和哥哥一起能相互有个照应,父母把刚上到小学四年级的官春云提前送入了荆州中学和哥哥“作伴读书”,从这时起,他开始接受正规的教育。

小学上得就不扎实,年龄又小,还“跳级”上了中学,这使他一上学就“输”在了“起跑线”上。本来开开心心地和哥哥一起步入了校园,可一上学就轻松不起来了,老师讲的他根本听不懂。尤其是数学课上的混合运算,更是让他感觉一头雾水。

官春云经常被数学难题弄得苦不堪言,语文课也好不到哪去。虽然不至于听不懂,可作文总也写不好,每次老师把批阅后的作文本发给大家的时候,总是把写得最好的和最差的念给大家听,官春云的作文有时就在被念之列————当然是作为最差的。

这样的成绩让自尊心很强的官春云深受刺激,他想回去重读小学,被父母拒绝了,只能继续读中学。经过一番思考,官春云对自己做出这样的评价————“自己就是一只‘笨鸟’,要想赶上别人,就要‘先飞’,就要马不停蹄地追赶。”他对自己这样评价,且保持至今。即使是现在,在别人眼里他的科研事业取得了很大的成绩,可他还是觉得自己和别人有差距,没有资本可以自满,只能比别人更加努力。

此后,他听课更认真了,下课做完作业还要拿起课本再看,争取弄懂每一个问题。在同一学校就读的哥哥天资聪颖、多才多艺,经常辅导学习吃力的弟弟,还经常鼓励他,帮助他树立自信心,同学们也对这个年龄最小又勤学好问的同学给予了不少的帮助。有一天,他惊喜地发现家里安了一只电灯,兴奋地围着电灯绕了一圈又一圈,这从未有过的光亮让他心里充满了幸福感———往后就能在灯下看书学习了。从此,这盏灯陪伴他度过了一个又一个夜晚。如今,那个灯下苦读的少年,已经双鬓染霜,可这种追赶者的姿态、自发奋进的精神始终没变。

经过一番刻苦,他发现自己“开窍”了,老师讲的不再那么难懂了,原来那些枯燥的课程现在变得有趣了,同学们也都惊诧他进步之快,那个成绩落后的小孩儿开始大踏步地赶上来了。高中毕业时,他的成绩在就读的沙市中学里已名列前茅。

劳动磨砺

农村的体力劳动有些与科研并无关系,甚至占用了他的科研时间,但是他并无怨言,甚至感念这段经历。

油菜“冬发”

油菜在我国有着几千年的栽培历史,但我国油菜的生产能力还非常低,人民群众的吃油问题十分突出。作为一名农业科技工作者,他肩负起了“为祖国献食油”的使命。

有人说,搞农业科研的长的是科学家的脑袋、农民的身体,既要脑力劳动又要体力付出。这一点在官春云身上体现得尤为突出。

由于受到视力的影响,考大学时官春云被迫放弃了一直向往的工科专业,报考了农学专业,并且被湖南农业大学顺利地录取了。在此之前,他并没有农村生活的经历,对农业并不熟悉,对自己所学的专业,他也经历了一番认识上的变化。

开始,他觉得农业没有什么深奥的内涵,“不就是种粮食吗”,想到自己以后就要一辈子和土地打交道,学习的积极性也高不起来了。随着学习的深入,一扇扇科学之门被开启了,他被带入了一个充满奥秘的新奇世界————一粒种子携带着怎样的生命密码?氮、磷、钾怎么进入植物体内?光合作用怎么发生?科学问题让他充满了好奇,内心深处的兴趣被一下子激发出来了。渐渐地,他发现农业科学里面蕴藏着大量深奥的知识,在这个广阔的科学天地里,还有许多的未知领域等待揭示,而这一切又和人们的生活联系得如此紧密。这不就是自己一直渴望找到的、可以献出自己全部身心的科学事业吗?学习有了目标,生活更加充实,官春云努力地学习着知识,就像一粒种子尽情汲取大地中的养分。

1958年,学校提出让全校师生下放到农村,官春云在湖南郴州农村生活了8个月,和农民“同吃、同住、同劳动”,这是他第一次真正接触农村。农村生活之艰苦、劳动之繁重超乎他的想像,住在农民家里,每天不是吃番薯就是喝稀饭,菜是湖南的“红锅菜”,就是不放油炒菜。见不到油水,菜不香不说,没有荤腥,饿得就快,加上每天要从事体力劳动,就更缺油水了。有的同学婉转地“建议”负责做饭的主妇往菜里放点油,得到的回答是“没有”。

当时,吃油是很奢侈的事。在传统油菜大省湖南,油料单产和总产都不高。那时候,官春云心里就想,啥时候老百姓的油够吃了,生活就好了。

之后,他又多次参加劳动,修铁路、建农场,加上毕业后因为从事的是作物学,也要常常下到农村。回顾自己的一生,官春云说“劳动”是其中很重要的部分。由于长期负重,他的一侧肩膀都被压歪了。他曾做过统计,从上世纪50年代末到80年代初,他平均每年有半年以上的时间是在农村度过的。他常说,要是没有这样的磨砺,他可能很难有现在的收获,有志者总是能将不同的经历变成财富。

农业科技工作要是不熟悉农业生产、不了解农民的需求,做出的成果是没有价值的。拿油菜育苗为例,一个品种9月份在试验田里播种了,之后油菜长势很好,产量和品质都不错,一系列的科研数据也都相应取得,可等到往大田移栽的时候,问题出来了———按试验田里的播种时间没法在大田播种,上一季作物还没收完,地里还长着晚稻呢。

经过这番“补课”,官春云成了“农业通”。农业科研要解决什么问题?要怎么解决?一些别人想不到的问题他能想到。这让他对农村、农业、农民的情况有了深刻的、全面的认识,这是课本里学不到的,实验室里发现不了的,可又是从事农业科研必需的。

1959年,官春云以优异的成绩从湖南农业大学农学专业毕业,并留校任教,被分配在作物教研室从事油料作物栽培的教学和科研,开始真正与油菜结缘,对油菜也有了更深的了解———油菜在我国有着几千年的栽培历史,但我国油菜的生产能力还非常低,人民群众的吃油问题十分突出。作为一名农业科技工作者,他肩负起了“为祖国献食油”的使命。

不久,官春云被分派到怀化附近的溆浦县劳动,那里是油菜主产区。那时,指导着我国甘蓝型冬油菜生产的仍然是用种植白菜型油菜的“春发”理论,农业主管部门都在推行针对春后的油菜栽培措施和常规技术,可在生产实际中,农民并不是完全按行政指令耕种,有的农民凭经验播种管理施肥。和农民一起劳动时,一个现象引起了他的关注:农民播种早的、冬前管理好的、施肥多的,油菜收获时产量也就高,而这和当时“春发”理论是不相符的。

由此受到启发,官春云开始思考:真正影响油菜籽产量和品质的到底是什么?什么时候才是施肥管理的最佳时期?从植物生长发育的观点看,不能说传统的“春发”理论没有依据,可现在种植的油菜品种变了,是甘蓝型半冬性油菜,再者,农业生产追求的是作物高产优质,这就要求农业科技不仅要遵循植物学的规律,还要从农业发展的视角出发。这给了官春云发起挑战的勇气。“冬发”设想在他脑海中渐渐形成了。

建立一个新的理论仅有勇气是不够的,更何况这种理论改变的是一个作物的种植栽培方法,直接指导着生产实践,所以一定要以系统的研究和充分的实验数据为基础。因此,他一边抓紧“冬发”————冬前发育的试验,一边查阅书籍资料;一边进行油菜栽培情况的走访调查,一边对长江中游地区的地理气候条件的记录研究。为此,他走遍了长江中游4省区的种植区,获得了大量的第一手资料和可靠的理论依据。

1964年,他撰写的《试论油菜冬发在油菜增产上的重要作用》一文发表在《油料作物》上,首次提出“促进冬发是长江中游地区油菜高产的重要途径”的观点,以后又在《中国农业科学》上发表《论油菜冬发》。这一理论一经推出,立刻引起了震动。

这时官春云只有25岁,当他在会议上介绍自己的理论时,大家发现,这个以全新理论一鸣惊人的年轻人讲话的时候还直脸红……

之后,官春云又研究出了相应的配套栽培技术,应用于实践,使油菜亩产由约50公斤提高到约100公斤,创经济效益100多亿元。油菜产量提高了,农民愿意种植了。1978年,在农业部的推动下,这一理论技术在长江中游地区得到大面积推广。仅在湖南,上世纪90年代油菜种植就达到了“三个超一”———亩产超过100公斤,种植面积超过1000万亩,总产量超过100万吨。

这些已有的成果没有让官春云陶醉和满足,他开始思考一个新的问题:油菜既要高产,也要优质。当时有人提出,将加拿大的早熟优质品种引进到长江流域;官春云则认为,加拿大的自然条件和我国不同,日照长,那里的品种在我国不但不会早熟,而且不抗病,会对生产造成很大影响。他的观点被采纳了,这也触动了官春云,让他作出了新的决定————培育适合我国自然条件的优质油菜品种。

搞育种很不容易,特别是利用杂种优势,其中很重要的一个原因就是,油菜是雌雄同株同花,作为育种最基本的方法之一,杂交制种时必须对母本去掉雄蕊,在没有找到雄性不育系之前,普遍采用的方法就是人工去雄。因此,官春云首先要攻克的是化学杀雄剂。

为了研制化学杀雄剂,官春云经常泡在图书馆、实验室,这项研究不仅需要生物学、遗传学、植物生理学、细胞生物学等方面知识,更需要扎实的化学基础,难度也就可想而知。经过无数次筛选、改良、增删和试验,1979年,他终于筛选研制出了我国第一个油菜高效无毒化学杀雄剂。这项技术应用后,已选配出了8个可大面积推广的强优势组合品种,被确认为国际领先技术。

获得了化学杀雄剂这个高效的育种工具,官春云开始向优质高产品种进发。油菜籽中,含有两种对人畜有害的成分,即芥酸和硫苷。如何培养出低芥酸、低硫苷的“双低”油菜品种,因而成了国内外专家争相攻克的难题。

1974年,加拿大育成了世界第一个“双低”油菜品种,但这些品种引入我国作冬油菜栽培并不理想。如何才能育出适于我国种植的既高产又“双低”的品种呢?他经过多次反复的杂交试验,每年对上万株油菜、3000多份样品进行筛选、分析,先后用国外的油菜与我国油菜杂交,结果都不理想。

一次,他在图书馆查阅资料时,发现一篇关于水稻生态学的文章,受此启发,他马上开始了新的育种探索。经过3年5代选育,终于培育出我国首个国家级审定的“双低”品种“湘油11号”。该品种不仅“双低”理想,而且亩产达到了110至150公斤!被列入了国家“八五”重点推广品种。随后,他又相继成功地选育了6个双低品种。目前,全国有超过2亿亩的油菜就是种植的这些品种。

唤醒冬眠的土地

如何在耕地面积没有明显增加的情况下大幅度增产油菜产量,这是摆在官春云面前的一道大题。经过研究,他把目光投向了“冬眠”的耕地,“利用冬闲田,把它变成大‘油田’。”

官春云获得了很高的荣誉和成就,他却并未因此改变什么,穿的依然是布衣布鞋、说话依然慢声慢语。

虽然已经70多岁了,官春云依然很忙,还经常出现在田间地头。农民们并不知道这个熟悉的老头儿是一位院士,只知道他是来“给农民办好事的”。对农业劳动的艰苦,官春云深有体会,怎么让农民从繁重的劳动中解放出来,提高生产的效率?官春云决定研究出一种实用简便的技术,“就是要简单,越简单越好。”

2000年,官春云带领他的油菜科研团队推出了油菜免耕直播联合播种机。为了让农民了解机器的操作方法,官春云带着学生亲自在田里为农民演示,随着机器在田里行进,播种、施肥、开沟、覆土等几个工序一气呵成,省时省力,而且实现了规范管理。看到农民脸上的笑容,官春云体会到了真正的快乐。

虽然目前食用油不再是紧缺商品,但是随着人们生活水平的提高,食品结构的变化,食用油的需求量大增,自给量只占到40%,每年还需大量进口。如何在耕地面积没有明显增加的情况下,大幅度增产油菜产量,这是摆在官春云面前的一道大题。经过研究,他又把目光投向了“冬眠”的耕地,“利用冬闲田,把它变成大‘油田’。”

“以油菜大省湖南为例,现在种植面积已经达到1800万亩左右,但在双季稻产区,大片耕地在冬季只能闲置,如果能够提前播种20天,提前成熟15天,就可以将大面积的冬闲田利用起来种植油菜了,这样仅湖南就有3000万亩冬闲田可以利用,全国又可以增加多少个大‘油库’啊!而且油菜是养地作物,对其他作物不但没有影响,还有好处。这对中国食用油安全意义重大!”官春云的思路清晰了。

但是,现在没有适用的早熟油菜品种,要想实现这个目标,就要培育更加早熟的品种。为了唤醒“冬眠”的土地,不断满足国家的食用油需求,官春云向自己设置了一道道难题,又不断寻求着破解的答案。现在,官春云又开始向新的高峰攀登。在农业科技的征程上跋涉了50个春秋后,他依然埋头行进在路上。

院士寄语

五分钟很长,五十年很短

□ 官春云

经常有人问我治学的经验,我的答案可能常常会让那些试图寻找捷径的人失望,因为我从未找到过窍门,要说我在科研上做成了些事情,那我的方法就是抓紧时间,钻研问题。这一点人人都可以做到,而这个方法又很苦。

天资也很重要,但那是“天”决定的,不是我们自己可以选择的。所以,我们只有在自身努力上下功夫了。我从来没觉得自己有什么过人的天赋,因此也从不敢以此自恃,放松对自己的要求。既然不聪明,就要下“笨功夫”,就不敢偷懒。

时间对于大家都是公平的,要想多做点事,只能在时间上抓紧。我总是觉得要做的事情很多,时间不够用,老有一种时不我待的紧迫感。我对物质生活没什么太高要求,可惟独对时间珍视,甚至很吝啬,舍不得浪费时间。直到现在,如果因为什么原因对时间稍有放松,我都会有一种深深的自责。我不是说人不应该休息娱乐,但是时间就那么多,干了这个肯定就干不了那个,所以就得选择,要想什么都不落下,还能取得很大的成绩,在科学上没有这样的事情。

我常说“5分钟很长,50年很短”。即使看似很短的时间,利用好了也会很有意义、很有成果。就像篮球比赛,即使是最后的几秒钟,有时就能改变整场比赛的结果,这就看你是怎么利用的,怎么努力的;相反,如果懈怠下来,别说几分钟,几十年都能一晃就过去。时间是最经不起蹉跎的。

现在人人都想“成功”,相反我们那时候却很少想,结果现在大家看来有些方面还是取得了些成果。“成功”是想来的吗?不是,是干出来的。它不会因为你想得多而离你更近,它是执着不懈地努力后的量变到质变。人生就像马拉松赛跑,不要为一时落后而气馁,只要持之以恒,努力奋进,定会迎头赶上,实现人生的梦想。

科学浅说

油菜冬发理论

油菜作为冬作物,有两个重要的发育期———冬前和春后,中间是生长发育较慢的冬季低温期。在传统的油菜栽培理论中,将春后看作是油菜生长发育的重点阶段,即“春发”———春季发育理论。在这种理论指导下的栽培技术和管理措施要求,油菜过冬时,只要长出了7至8片叶就够了,冬前的过多发育对菜籽增产的意义不大,在生产管理中应把大量精力投入到春后。

官春云提出“冬发”理论的贡献在于,发现了油菜的一些重要的生长发育规律。他提出,冬前是油菜器官分化和养分积累的重要时期,春后是器官建成的时期,油菜绝对干物质量虽然冬前少、春后多,但若冬前积累多,春后产量就高。只要地理气候条件适宜,加强油菜冬前栽培,油菜冬前生长达到15片叶,积累足够的养分,增加绝对干物质,就有利于油菜的器官分化发育,今后的菜籽产量也就会大幅提高。长江中游地区的气候条件十分有利于冬发。

根据这一理论,他建立了油菜冬发栽培理论技术体系,并提出了冬发油菜不同时期的形态生理指标和技术措施,使我国油菜主产区单产显著提高。1978年,农业部在湖南举办长江中游4省油菜干部培训班,官春云应邀作冬发技术专题讲座,自此这项技术在长江中游地区推广,极大促进了油菜生产发展和产量提高,使油菜亩产由50公斤左右提高到100公斤左右,其研究成果产生了重大社会、经济效益。此后15年间,仅湖南省就因推广油菜冬发技术而实现增收20多亿元。

(校党委宣传部转自2009年8月9日《经济日报》8版 作者:韩 霁)

| 点击下载文件: |